水彩で描く折々の花

水彩で描く折々の花:花瓶に活けた花束(壺齋散人画)

水彩画を描き始めてかれこれ10年近くになる。もとより素人の手慰みだから、赤面せずに人様に見せられるものではないが、それでも根気よく続けているうちに、少しは絵らしいものになっていくのを、自分ながら感心にも思い、またそれを励みにしてきた。

水彩で描く折々の花:花瓶に活けた花束(壺齋散人画)

水彩画を描き始めてかれこれ10年近くになる。もとより素人の手慰みだから、赤面せずに人様に見せられるものではないが、それでも根気よく続けているうちに、少しは絵らしいものになっていくのを、自分ながら感心にも思い、またそれを励みにしてきた。

土筆(つくし)春を告げる草:水彩で描く折々の草(壺齋散人画)

暦が啓蟄をまわって土がぬるんでくると、土筆が土中から頭を出して、いち早く春の訪れを知らせてくれる。誰でも子どもの頃に、田んぼのあぜ道や畑の中、あるいは都会の公園の一隅にひっそりと、しかも力強く頭を持ち上げている土筆の姿をみて、思わず歩み寄って摘み取った経験をお持ちのことだろう。

クリスマスローズ Christmas Rose :水彩で描く折々の花(壺齋散人画)

クリスマスローズという名からクリスマスの時期に咲くのかと思うと、この花はそうではなく、冬の終わりから初春にかけて咲く。2月のようよう暖かくなり行く空の下に、ややうつむき加減に開いた白い花は、背も低く人目には目立たぬながら、春の近いことを知らせてくれる。しかも4月過ぎまで散りやらずして、清楚な姿を保ち続ける。

茎立ちした葉牡丹:水彩で描く折々の花(壺齋散人画)

葉牡丹は息の長い花である。既に正月には花壇を飾り、春まで咲き続ける。咲くとはいっても、我々が見ているのは花ではなく、葉の部分である。これが見事に色づいて、あたかも花を愛でているような感じになる。何しろ真冬の花に乏しい時期に、色とりどりの鮮やかさを楽しませてくれるのだから、花好きの人々にとっては欠かせない存在だ。

白木蓮:水彩で描く折々の花(壺齋散人画)

筆者の家の庭には白木蓮の木が一本植わっていて、毎年3月には白くて大きな花を枝いっぱいに咲かす。梅に続いて春を知らせる花だ。香りも高い。ただ梅ほど上品ではなく、白粉のようなやや刺激のある匂いである。

日本水仙:水彩で描く折々の花(壺齋散人画)

水仙はその可憐な姿に似合わずたくましい花だ。特に日本水仙と呼ばれるものは、関東では正月前後に咲き始め、春近くまで延々と咲き続ける。その間、雪に閉じ込められても、風に吹き揺るがされても、へこたれることなく頭を持ち上げ、眺め入る人々に何かを訴えかけるかのようだ。

喇叭水仙:水彩で描く折々の花(壺齋散人画)

水仙の仲間のうち、花弁の内側にある副花冠と呼ばれる部分が喇叭のように飛び出しているものを喇叭水仙という。日本では、水仙といえば平べったい日本水仙をさすことが普通なので、この変わった形のものを喇叭水仙というようになったが、欧米ではこちらのほうが水仙の主流だ。英語でも Daffodil といえばこの喇叭水仙をさしている。

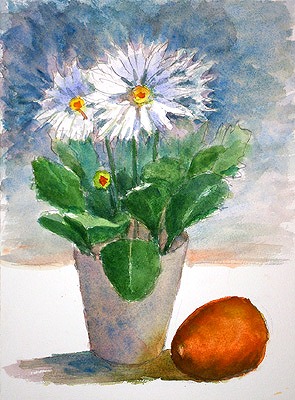

白いガーベラとオレンジ:水彩で描く折々の花(壺齋散人画)

ガーベラはキク科の多年草である。旺盛な生命力を持つと見え、春と秋と年に二度咲き、しかも数年にわたって咲き続けるという曲者である。しかも花は豪華なイメージを与え、切花にして花束に添えると、ぱっと明るくなるので、人気の高い花だ。

チューリップ:水彩で描く折々の花(壺齋散人画)

春の花壇を彩るチューリップは、その名が物語るように舶来の種で、明治以降日本に伝わった。だが今日ではすっかり日本人の趣向に溶け込み、この花を見ないでは春の訪れに実感が伴わないほど、広く深く愛されるようになった。

ジャーマンアイリス:水彩で描く折々の花(壺齋散人画)

アイリスは洋種のアヤメである。日本のアヤメよりも生命力が強いらしく、畑や公園の一角、あるいは路傍に咲いているのをよく見かけるようになった。多くは白あるいは紫色の花を咲かすが、この絵にあるように黄色のものもあり、また形状もバラエティに富んでいる。

キンギョソウ(金魚草):水彩で描く折々の花(壺齋散人画)

キンギョソウは春から初夏にかけて、小さな花をぶどうの房のように沢山咲かせる。一つ一つの花は、金魚が泳いでいるような、ゆらゆらとしたイメージを与えることからこの名がついたとも、また金魚のおちょぼ口を思わせるからこう名付けられたともいわれる。英語では Snapdragon という。こちらは虫を飲み込むようなイメージがドラゴンを思い起こさせるのだと説明されている。

スズラン(鈴蘭):水彩で描く折々の花(壺齋散人画)

スズランとは名前からして愛らしい花だ。二枚の大きな葉っぱの合間から細い花茎が伸び、そこに小さな花をいくつか咲かせる。花の形は壺状に丸まって、それがうつむき加減に垂れ下がっている様子が鈴のように見える。そのスズランが群がって咲いているさまは、真珠の滴のようでもある。初夏の空気をいっそうすがすがしいものにしてくれる。

コデマリ(小手毬):水彩で描く折々の花(壺齋散人画)

コデマリは春から初夏にかけて、庭の一隅を涼しく彩ってくれる背の低い花木だ。決して鮮やかではないが、細く垂れ下がった枝の先に、房のように花を咲かせるその姿は、清楚なイメージを喚起する。場所をとらず、しかも丈夫なので、小さな庭を飾るには重宝する。

クレマチス:水彩で描く折々の花(壺齋散人画)

クレマチスはつる性植物の女王といわれるに相応しく、美しい大輪の花を咲かせる。しかも蔓は枯れることなく、毎年新しい枝を伸ばしては、その先に花を咲かせ続け、数年たつうちには、たくましく成長して大きな株になり、夥しい花を咲かせる。

赤いバラ:水彩で描く折々の花(壺齋散人画)

バラは人類の歴史と同じほどの長い間人々に愛されてきた。地球の温帯域にはどこでも自生しているので、人の目にとまることが多かったのだろう。花の美しさとともに、薫り高い匂いが、人々にくつろぎをもたらした。また美しい花が、棘に守られていることも、複雑な気持ちを掻き立てたに違いない。

スカビオサ(西洋松虫草):水彩で描く折々の花(壺齋散人画)

スカビオサという名前はラテン語で疥癬 Scabiea を意味するそうだ。疥癬に限らず皮膚病に薬効があるらしい。スカビオサの日本種「松虫草」もやはり皮膚病に効く薬草として用いられてきた。葉を煎じた汁で患部を洗浄すると効果があるといわれる。

ノースポール:水彩で描く折々の花(壺齋散人画)

ノースポールはキク科の一年草である。ヨーロッパの原産で、欧米圏ではマーガレットやデージーと並んで菊の花を代表するものだ。日本の菊は大輪で、一厘づつ見事な花を咲かせるが、欧米ではこのように小ぶりで密集して咲く菊が主流である。外見は日本のハルジオンによく似ている。ハルジオン同様雑草のようなたくましさを持っている。

芍薬:水彩で描く折々の花(壺齋散人画)

芍薬はその名が現しているように、古くから漢方の薬草として用いられてきた。乾燥させた根を煎じて服用すると、消炎、鎮痛の効果がある。葛根湯、当帰芍薬散など多くの漢方薬に用いられている。薬用のほか、花の形の美しさも人々に愛され、詩経に芍薬を贈る話があるなど、人間との係わりでは古い歴史を持つ花である。

ナスタチウム:水彩で描く折々の花(壺齋散人訳)

ナスタチウムは、和名をキンレンカ(金蓮花)という。葉が蓮に似ていることからそう名付けられた。金を冠しているのは、原種が黄色の花を咲かせるからだろう。またノウゼンハレン(凌霄葉蓮)とも称される。ノウゼンカズラに似ているからということらしい。

ドクダミ:水彩で描く折々の花(壺齋散人画)

ドクダミは雑草といっていいほどありふれた花なので、こんなものに絵心をそそられるものは、あまりいないかもしれない。しかし近寄ってよく眺めると、赤茶色の茎の先に四弁の白い花びらと、その上にちょこんと乗った黄緑色の粒々が、なんともいえず愛嬌があって面白い。

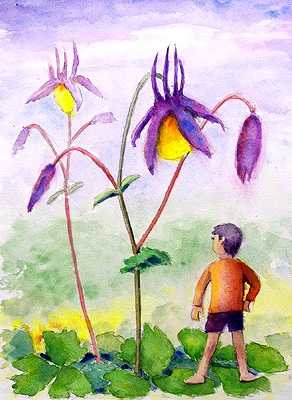

オダマキ(苧環):水彩で描く折々の花

日本に自生するミヤマオダマキは、高山性の山野草である。初夏から夏にかけて、関東地方以北の山に登ると、薄紫色の花弁を下に向けた姿勢で、可憐に咲いているのをあちこちで目にする。

オステオスペルマム:水彩で描く折々の花

オステオスペルマムは別名をアフリカンデージーというように、南アフリカ原産の、キク科の多年草である。オステオスペルマムという名前自体は、osteo (骨)と spermum(精子)を組み合わせたものだが、この花のどこがそんなイメージを呼び起こすのか、筆者にはわからない。

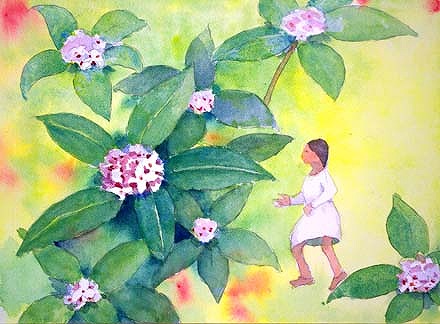

ガクアジサイ(額紫陽花):水彩で描く折々の花

アジサイはもともと日本の太平洋岸に自生していたガクアジサイを原種とする。これが中国を経由して西洋に伝わり、今日普通に見るあの丸い形のアジサイになった。だから美しくなって里帰りをした花なのである。

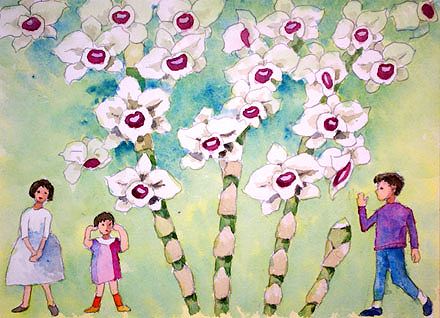

ナツツバキ(別名・沙羅の木):水彩で描く折々の花(壺齋散人画)

ナツツバキ(夏椿)は、その名のとおり、夏(梅雨時)に椿に似た白い花を咲かせる。分類上もツバキ科に属するが、ヤブツバキや山茶花などとは違って、落葉する。葉は光沢を持たず、しかもやわらかいので、一見するとツバキとは違う種のようにも見える。

ギボウシ(擬宝珠):水彩で描く折々の花(壺齋散人画)

ギボウシ(擬宝珠)はユリ科の多年草である。東アジア原産で、日本でも山間の湿地帯に自生している。江戸時代に園芸品種として改良され、一般の家の庭でも育てられるようになった。これをシーボルトがオランダに持ち帰り、それをきっかけに欧米でも普及した。英語では Plantain Lily と呼んでいる。

八代草(やつしろそう):水彩で描く折々の花(壺齋散人画)

今年(2008年)の夏に会津の大内宿を訪ねた折に、濃い青紫色に咲いた花を見かけて、しばらくその場に立ち止まり、花の風情を見入り続けたことがあった。花の足元には短冊がさしてあり、それには「八代草:リンドウ科」と記してある。

ペチュニア:水彩で描く折々の花(壺齋散人画)

ペチュニアは日本人には人気のある花だ。花びらの一つ一つは小ぶりだが、色が鮮やかで、密集して咲く性質を持っているので、花壇に植えても、プランターや鉢に植えても、目に映えて美しい。しかも花季は非常に長く、手入れさえ怠らなければ、初夏から秋まで咲き続ける。

トレニア:水彩で描く折々の花(壺齋散人画)

トレニアは和名をハナウリクサあるいはナツスミレという。沖縄に自生しているツルウリクサの仲間であるが、ツルウリクサのほうは絶滅の危機に瀕しているという。

ヒツジグサ(未草):水彩で描く折々の花(壺齋散人画)

ヒツジグサは日本の山野の沼沢に自生する睡蓮の野生種である。その分布は日本のほぼ全土に渉るという。6月頃から11月頃まで長い間裂き続ける。一般に睡蓮と呼ばれているものが、夏の暑いさなかにしか咲かないのにくらべると、これは花季が非常に長い。

サンパラソル:水彩で描く折々の花(壺齋散人画)

サンパラソルという名のこの変わった花は、キョウチクトウの仲間に属するマンデビラの一種なのだそうだ。日本の種苗会社が開発したという。マンデビラ Mandevilla とはつる性の植物で、メキシコ以南の中年米に自生している。日本ではチリソケイ属に分類されているが、あまり馴染みがないためもあって、もっぱらマンデビラの名が流通している。

芙蓉:水彩で描く折々の花(壺齋散人画)

芙蓉は葵の仲間で、タチアオイやムクゲとよく似た花を咲かせる。ハイビスカスも同属である。草本性のものと木立するものとがあるが、木立するものはモクフヨウと呼ぶ場合もある。

アマリリス:水彩で描く折々の花(壺齋散人画)

アマリリスは、5月から6月にかけて、まっすぐに延びた茎の先に、ユリに似たラッパ状の花を二つないし四つ咲かせる。名前からしてあでやかさを感じさせる。ヴェルギリウスの詩に出てくる乙女の名前からつけられたのだそうだ。花言葉には、誇り、内気などがあてられるが、それは乙女の気質を表わしていたのだろうか。

ホトトギス(杜鵑草):水彩で描く折々の花(壺齋散人画)

ホトトギス(杜鵑草)は日本の山野ではよく見られる花だ。山道を歩いていると、雑草の茂みの一角に細長く伸びた茎の先に、ラッパ上の花を上向きに咲かせている姿をよく見かける。

リンドウ(竜胆):水彩で描く折々の花(壺齋散人画)

リンドウといえば、筆者の若い頃に、島倉千代子がこの花を歌ったことを覚えている。「リンリン リンドウは濃紫」と歌詞にあるとおり、日本のリンドウは濃い紫色をしており、しかもあまり開かないのが多い。かつては秋を感じさせる花の代表格で、山谷は無論田畑でもよく見かけたものだが、今では野生のリンドウを見かけるのは、山の中くらいだろう。

コスモス(秋桜):水彩で描く折々の花(壺齋散人画)

コスモスは秋桜とも表示されて、日本の秋にはなくてならないほど身近な花になった。だが原産地はメキシコの高原地帯で、日本に伝わったのは明治以降のことに過ぎない。生命力が強く、やせた土地にも生えるので、日本古来の草花をおしのけて繁茂しているほどだ。

カエデのもみじ:水彩で描く折々の花(壺齋散人画)

カエデ(楓)ともみじ(紅葉)とは、今では同義語になってしまったが、もともとの日本語では違う意味を持っていた。カエデとは植物分類学上の楓のことであり、もみじとは色づく葉のことをさしていたのである。ところが日本の木々の葉の中でも最も鮮やかに色づくものは楓であったから、いつの間にかもみじといえばカエデのことをさすようになった。

ツワブキ(石蕗):水彩で描く折々の花(壺齋散人画)

ツワブキはキク科の多年草で、福島以南の日本各地に自生している。名前の由来は艶のあるフキ(ツヤフキ)とする説があるが根拠は怪しい。しかしその葉はフキとよく似ている。フキの葉が柔らかくて繊毛があるのに対して、こちらは硬くしかも光沢がある。両方とも茎は食用になる。

ヒガンバナ(彼岸花:曼珠沙華):水彩で描く折々の花(壺齋散人画)

いつか大月付近の丸山というところを散策した折に、山の麓を流れる清流沿いに彼岸花が真っ赤に咲き並んでいたことを思い出す。あれは確か秋の彼岸の頃だったから、花はその名を裏切らずに咲いていたわけである。細長くのびた茎の先に、千々に乱れて咲く花の様子は、何とも不思議な気分に人を誘う。

アザミ(薊):水彩で描く折々の花

アザミの葉に手を触れて痛い思いをした人は多いことだろう。ただの痛さと違って、しびれるような感じがいつまでも続く、本当にいやな痛みだ。ぎざぎざとした葉の形がいかにも痛そうに思えるので、それとわかっていて触れる人はいないだろうが、他の雑草と混じって生えていることが多いので、思わず触ってしまう。

柿の実:水彩で描く折々の花(壺齋散人画)

筆者が少年時代に住んでいた家には、庭の片隅に大きな柿の木があった。晩春に小さな白花を咲かせたあと、緑色の果実が夏の間に徐々に大きくなり、秋には橙色に色づく。その間台風がやってきて、多くの実が吹き飛ばされるが、それに耐えて生き残ったものが、秋の深まりとともに甘い実になる。筆者は物置の屋根に上り、そこから先端を二つに割った竹竿を延ばして、一つ一つ実をもぎ取ったことを思い出す。

ポインセチア:水彩で描く折々の花(壺齋散人画)

ポインセチアといえば、今ではクリスマスの季節を彩るのに欠かせない。真っ赤に色づいた鮮やかな姿が、冬枯れの景色に色彩を添えてくれる。一鉢だけ部屋の片隅におかれているのも風情があるが、沢山の鉢が並んだところはいっそう華やいだ気分にさせてくれる。とりわけクリスマスツリーの周りをぐるっと囲むようにして並んだところなどは圧巻だ。

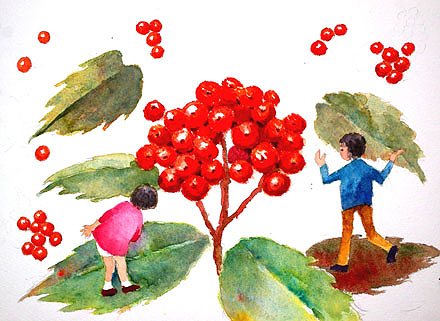

センリョウ(千両):水彩で描く折々の花(壺齋散人画)

センリョウはマンリョウとならんで、正月を彩るめでたい植物だ。ともに花ではなく、鮮やかに色づいた実を鑑賞する。実のなるさまは互いによく似ているが、葉の形で容易に見分けられる。マンリョウのほうは肉厚な葉なのに対し、センリョウのほうはこのように、ギザギザの縁取りをともなった平べったい形をしている。

シクラメン:水彩で描く折々の花(壺齋散人画)

シクラメンは、今では正月を飾るには最も相応しいものだ。秋から春先にかけて、長い間見事な花を咲かせ続ける。形といい、色合いといい、また葉っぱのもつ柔らかなタッチといい、見る人の心を和ませてくれる。冬の花の女王というのに相応しい。

デンドロビウム:水彩で描く折々の花(壺齋散人画)

デンドロビウムはランの仲間の中でも、花が豪華で見栄えのする割りに、比較的廉価で買えるので、冬の窓辺を華やかに彩ってくれるものとして人気が高い。筆者の家内もこの花が好きで、鉢植えのものをよく買ってくる。

寒椿:水彩で描く折々の花(壺齋散人画)

筆者は子供のころから椿に囲まれて育ったこともあり、椿の花は最も好きな花のひとつだ。春から初夏にかけて咲く、藪椿のように大きな木になるもの、晩秋から冬にかけて低木に花をさかせる山茶花系の椿、そしてこの絵に描いた寒椿と、季節ごとに椿の花を楽しんできた。

黄梅(オウバイ):水彩で描く折々の花

黄梅は立春の前後に咲く。咲く時期や花の形が梅に似ており、色が黄色いことから黄色い梅と名づけられたが、梅の仲間ではない。ジャスミンの一種である。ただジャスミンのような香りはない。

福寿草:水彩で描く折々の花(壺齋散人画)

フクジュソウ(福寿草)は春を告げる花の代表的なものとして、昔から小さな鉢植えにしたものが正月を飾ってきた。福寿草とはそうしためでたさを連想させる名前である。ほかにも元日草とか朔日草とも呼ばれたりする。

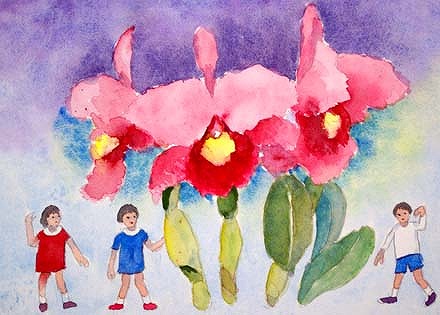

カトレア Cattleya:水彩で描く折々の花

カトレアは形といい色合いといい、実にすばらしい花だ。洋ランのなかでもひときわ美しく、洋ランの女王とも言われている。ただ非常に高価なので、筆者のようなものにとっては、気軽に買うというわけにはいかない。この絵の中の花も、植物園で見たものをもとに描いた次第だ。

コブシ(辛夷):水彩で描く折々の花(壺齋散人画)

コブシ(辛夷)の花は春の彼岸の頃に咲く。同じ頃に咲く白木蓮とは同じ仲間で、形もよく似ているが、ひとつひとつの花はずっと小ぶりで、しかも木全体を覆うように、びっしりと咲く。こんなところから、白桜と呼ばれることもある。

ジンチョウゲ(沈丁花):水彩で描く折々の花(壺齋散人画)

初春の町を歩いていると、暖かい陽だまりのどこからか甘い匂いがただよってくる。白粉の匂いのようでかなり強烈だ。匂いの元をたどっていくと、道端にこじんまりと咲いている沈丁花の花のたたずまいに行き当たる。この花は匂いによって、どこからでも人をひきつける力があるようだ。

ビオラ Viola:水彩で描く折々の花

ビオラはパンジーとは兄弟花で、両者の間に厳密な区別はないらしい。通常花径4センチ未満の小さなものをビオラというようだ。性質はパンジーによく似ているが、パンジーが冬から春にかけて長く咲き続けるのに対して、ビオラは春に咲き、パンジーに比べて花季が短い。それでも相当長く咲いているから、庭園を飾る花としては重宝する。

新宿御苑の桜:水彩で描く折々の花(壺齋散人画)

都内に桜の名所はいくつかあるが、新宿御苑の桜は、広大な庭園を散策しながら味わえるとあって、人気スポットになっている。