水彩で描く折々の花

水彩で描く折々の花:花瓶に活けた花束(壺齋散人画)

水彩画を描き始めてかれこれ10年近くになる。もとより素人の手慰みだから、赤面せずに人様に見せられるものではないが、それでも根気よく続けているうちに、少しは絵らしいものになっていくのを、自分ながら感心にも思い、またそれを励みにしてきた。

水彩で描く折々の花:花瓶に活けた花束(壺齋散人画)

水彩画を描き始めてかれこれ10年近くになる。もとより素人の手慰みだから、赤面せずに人様に見せられるものではないが、それでも根気よく続けているうちに、少しは絵らしいものになっていくのを、自分ながら感心にも思い、またそれを励みにしてきた。

土筆(つくし)春を告げる草:水彩で描く折々の草(壺齋散人画)

暦が啓蟄をまわって土がぬるんでくると、土筆が土中から頭を出して、いち早く春の訪れを知らせてくれる。誰でも子どもの頃に、田んぼのあぜ道や畑の中、あるいは都会の公園の一隅にひっそりと、しかも力強く頭を持ち上げている土筆の姿をみて、思わず歩み寄って摘み取った経験をお持ちのことだろう。

クリスマスローズ Christmas Rose :水彩で描く折々の花(壺齋散人画)

クリスマスローズという名からクリスマスの時期に咲くのかと思うと、この花はそうではなく、冬の終わりから初春にかけて咲く。2月のようよう暖かくなり行く空の下に、ややうつむき加減に開いた白い花は、背も低く人目には目立たぬながら、春の近いことを知らせてくれる。しかも4月過ぎまで散りやらずして、清楚な姿を保ち続ける。

茎立ちした葉牡丹:水彩で描く折々の花(壺齋散人画)

葉牡丹は息の長い花である。既に正月には花壇を飾り、春まで咲き続ける。咲くとはいっても、我々が見ているのは花ではなく、葉の部分である。これが見事に色づいて、あたかも花を愛でているような感じになる。何しろ真冬の花に乏しい時期に、色とりどりの鮮やかさを楽しませてくれるのだから、花好きの人々にとっては欠かせない存在だ。

白木蓮:水彩で描く折々の花(壺齋散人画)

筆者の家の庭には白木蓮の木が一本植わっていて、毎年3月には白くて大きな花を枝いっぱいに咲かす。梅に続いて春を知らせる花だ。香りも高い。ただ梅ほど上品ではなく、白粉のようなやや刺激のある匂いである。

日本水仙:水彩で描く折々の花(壺齋散人画)

水仙はその可憐な姿に似合わずたくましい花だ。特に日本水仙と呼ばれるものは、関東では正月前後に咲き始め、春近くまで延々と咲き続ける。その間、雪に閉じ込められても、風に吹き揺るがされても、へこたれることなく頭を持ち上げ、眺め入る人々に何かを訴えかけるかのようだ。

喇叭水仙:水彩で描く折々の花(壺齋散人画)

水仙の仲間のうち、花弁の内側にある副花冠と呼ばれる部分が喇叭のように飛び出しているものを喇叭水仙という。日本では、水仙といえば平べったい日本水仙をさすことが普通なので、この変わった形のものを喇叭水仙というようになったが、欧米ではこちらのほうが水仙の主流だ。英語でも Daffodil といえばこの喇叭水仙をさしている。

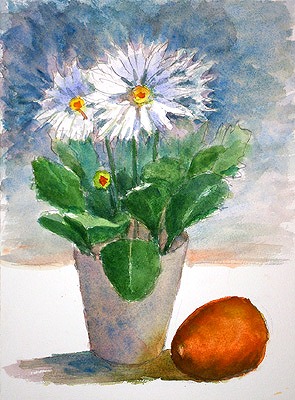

白いガーベラとオレンジ:水彩で描く折々の花(壺齋散人画)

ガーベラはキク科の多年草である。旺盛な生命力を持つと見え、春と秋と年に二度咲き、しかも数年にわたって咲き続けるという曲者である。しかも花は豪華なイメージを与え、切花にして花束に添えると、ぱっと明るくなるので、人気の高い花だ。

チューリップ:水彩で描く折々の花(壺齋散人画)

春の花壇を彩るチューリップは、その名が物語るように舶来の種で、明治以降日本に伝わった。だが今日ではすっかり日本人の趣向に溶け込み、この花を見ないでは春の訪れに実感が伴わないほど、広く深く愛されるようになった。

ジャーマンアイリス:水彩で描く折々の花(壺齋散人画)

アイリスは洋種のアヤメである。日本のアヤメよりも生命力が強いらしく、畑や公園の一角、あるいは路傍に咲いているのをよく見かけるようになった。多くは白あるいは紫色の花を咲かすが、この絵にあるように黄色のものもあり、また形状もバラエティに富んでいる。

キンギョソウ(金魚草):水彩で描く折々の花(壺齋散人画)

キンギョソウは春から初夏にかけて、小さな花をぶどうの房のように沢山咲かせる。一つ一つの花は、金魚が泳いでいるような、ゆらゆらとしたイメージを与えることからこの名がついたとも、また金魚のおちょぼ口を思わせるからこう名付けられたともいわれる。英語では Snapdragon という。こちらは虫を飲み込むようなイメージがドラゴンを思い起こさせるのだと説明されている。

スズラン(鈴蘭):水彩で描く折々の花(壺齋散人画)

スズランとは名前からして愛らしい花だ。二枚の大きな葉っぱの合間から細い花茎が伸び、そこに小さな花をいくつか咲かせる。花の形は壺状に丸まって、それがうつむき加減に垂れ下がっている様子が鈴のように見える。そのスズランが群がって咲いているさまは、真珠の滴のようでもある。初夏の空気をいっそうすがすがしいものにしてくれる。

コデマリ(小手毬):水彩で描く折々の花(壺齋散人画)

コデマリは春から初夏にかけて、庭の一隅を涼しく彩ってくれる背の低い花木だ。決して鮮やかではないが、細く垂れ下がった枝の先に、房のように花を咲かせるその姿は、清楚なイメージを喚起する。場所をとらず、しかも丈夫なので、小さな庭を飾るには重宝する。

クレマチス:水彩で描く折々の花(壺齋散人画)

クレマチスはつる性植物の女王といわれるに相応しく、美しい大輪の花を咲かせる。しかも蔓は枯れることなく、毎年新しい枝を伸ばしては、その先に花を咲かせ続け、数年たつうちには、たくましく成長して大きな株になり、夥しい花を咲かせる。

赤いバラ:水彩で描く折々の花(壺齋散人画)

バラは人類の歴史と同じほどの長い間人々に愛されてきた。地球の温帯域にはどこでも自生しているので、人の目にとまることが多かったのだろう。花の美しさとともに、薫り高い匂いが、人々にくつろぎをもたらした。また美しい花が、棘に守られていることも、複雑な気持ちを掻き立てたに違いない。

スカビオサ(西洋松虫草):水彩で描く折々の花(壺齋散人画)

スカビオサという名前はラテン語で疥癬 Scabiea を意味するそうだ。疥癬に限らず皮膚病に薬効があるらしい。スカビオサの日本種「松虫草」もやはり皮膚病に効く薬草として用いられてきた。葉を煎じた汁で患部を洗浄すると効果があるといわれる。

ノースポール:水彩で描く折々の花(壺齋散人画)

ノースポールはキク科の一年草である。ヨーロッパの原産で、欧米圏ではマーガレットやデージーと並んで菊の花を代表するものだ。日本の菊は大輪で、一厘づつ見事な花を咲かせるが、欧米ではこのように小ぶりで密集して咲く菊が主流である。外見は日本のハルジオンによく似ている。ハルジオン同様雑草のようなたくましさを持っている。

芍薬:水彩で描く折々の花(壺齋散人画)

芍薬はその名が現しているように、古くから漢方の薬草として用いられてきた。乾燥させた根を煎じて服用すると、消炎、鎮痛の効果がある。葛根湯、当帰芍薬散など多くの漢方薬に用いられている。薬用のほか、花の形の美しさも人々に愛され、詩経に芍薬を贈る話があるなど、人間との係わりでは古い歴史を持つ花である。

ナスタチウム:水彩で描く折々の花(壺齋散人訳)

ナスタチウムは、和名をキンレンカ(金蓮花)という。葉が蓮に似ていることからそう名付けられた。金を冠しているのは、原種が黄色の花を咲かせるからだろう。またノウゼンハレン(凌霄葉蓮)とも称される。ノウゼンカズラに似ているからということらしい。

ドクダミ:水彩で描く折々の花(壺齋散人画)

ドクダミは雑草といっていいほどありふれた花なので、こんなものに絵心をそそられるものは、あまりいないかもしれない。しかし近寄ってよく眺めると、赤茶色の茎の先に四弁の白い花びらと、その上にちょこんと乗った黄緑色の粒々が、なんともいえず愛嬌があって面白い。