歴史を語る場合の切口にはいくつものやり方があるが、もっともわかりやすくて、かつドラマティックなものは、英雄を中心に描くことである。これを英雄史観という。英雄史観は読み物としても面白い要素があるので、大衆受けもする。その反面、個人に対して過剰なスポットがあてられる結果、歴史の全体的な流れが歪曲される危険が付きまとう。これを克服して、歴史と個人の相互作用を過不足なく描くことができれば、それは一流の歴史物語になる資格がある。

日本史覚書

山口昌男氏は「敗者の精神」の末尾を飾る人物として、松浦武四郎を選んでいる。幕末から維新にかけて、日本国中をくまなく歩き、それを財産として各地の民俗を研究し、晩年には各地から集めた民芸品の膨大なコレクションを楽しんでいた人物である。一般にはあまり知られることのない人物だが、山口氏ら文化人類学者の世界では一応は知られているという。日本の民俗学あるいは文化人類学の草分けといった位置づけになるらしい。

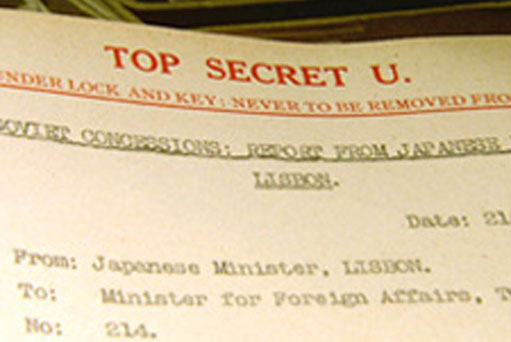

戦後67年もたつというのに、アジア太平洋戦争の全貌はいまだに明らかになっていない。それは全貌解明のために必要な情報が出そろっていないことに原因がある。そうした情報は、終戦時に隠滅されたり、あるいは重要情報を知る人物が固く口を閉ざしてきたことで、なかなか出そろわなかったのだが、近年になって、少しずつ明るみに出てくるようになった。その一つとして、ソ連参戦にかかわる重要情報が最近明らかにされた。それも日本国内からではなく、イギリスの国立公文書館から。

軍隊に軍法会議はつきものだが、旧日本軍での軍法会議のあり方がどうだったかについて、筆者は殆ど知らなかった。ところがその一端を、NHKスペシャルの「戦場の軍法会議~処刑された日本兵」という番組を通じて知った。

山口昌男著「敗者の精神史」第七章は、「明治出版会の光と闇」と題して、明治から大正にかけて日本の出版文化をリードした博文館を取り上げている。何故博文館かといえば、博文館の創業者大橋佐平が長岡藩の出身者、つまり敗け組だったからという単純な理屈によるらしい。

山口昌男氏の「敗者の精神史」のうち、まず第5章、第6章と拾い読みしていたところ、依田学海の周辺人物として、淡島椿岳、寒月父子の名前が出てきた。父親の椿岳の方は、晩年向島に庵を結び、同じく向島に別邸をもっていた学海とは近所付き合いをしていたという。それもなかなか洒落た付き合い方だったというので、筆者は俄に興味を覚え、この本の中で、椿岳、寒月父子を取り上げている第3、4章に戻った次第だった。

山口昌男氏の「敗者たちの精神史」第6章は、「敗者たちへの想像力」と題して、前章に引き続き、維新の敗者側に立った人々を取り上げている。前章は新島襄のところで終わっていたが、ここでは、新島を出発点にして、新島と吉野の森林王といわれた土倉庄三郎がとりあげられ、庄三郎の息子六郎の友達として川田順が取り上げられ、川田順の父親川田甕江の友人と云う資格で、再び依田学海が登場する。筆者にとってもっとも肝心だったのが、この学海であることはいうまでもない。

山口昌男氏の「敗者の精神史」を繙いてみたところ、まず最初にあった記事は三越に関するものだった。国際博覧会とか見世物の系譜のなかに日本の近代的デパートを位置付けようとする論旨のようだが、三越がなぜ敗者と関係があるのかわからない。三越はむしろ維新の勝組ではないか。そんな風に思って読みとばし、ページを先に送ると、「敗者たちの生き方」と題して、面白そうな一文が目についた。

「日本開国期に、日本中が攘夷で沸き立ち、そうした世論の中心に天皇・朝廷の攘夷論があったという維新当初から強調された、日本開国の物語こそが、事実と違う」と井上勝生氏は言う(「幕末・維新」岩波新書)。事実はそんな単純なものではなかったというわけだ。

第二次大戦後に、日本やドイツなどの敗戦国に対して適用されたいわゆる戦犯三類型のうち、日本人を対象にしたBC級戦犯裁判の実態については、これまで組織的な研究がなされてきたとは言い難かった、と林博史氏はいう。この著作「BC級戦犯裁判」(岩波新書)は、そうした状況に一石を投じるつもりで書いた、と氏はいうのだが、筆者なども、この問題が今後組織的に研究されることを期待している。というのも、先般は南京事件を巡って、某名古屋市長の放言をきっかけに、日中の歴史認識に齟齬のあることがあぶりだされたばかりであり、歴史的な事実に対しては、曇りのない目で向き合うことが肝要だと、あらためて思い知らされたからである。

1943年5月のアッツ島玉砕に始まり、日本軍は太平洋の島々に展開していた部隊が次々に全滅するという悲劇的な事態に見舞われた。その主なものを列挙すると、次のとおりである。

インパール作戦に対して、児島襄氏は「悲劇の」という形容詞を冠した(「太平洋戦争」)が、筆者には「噴飯もの」という言葉しか思い浮かばない。この作戦は周知のとおり、無謀な作戦による当然視された敗北であったわけだが、帝国陸軍上層部の無能な連中の無責任な指導によって、何万という日本兵が無駄死をさせられたことを思えば、悲しみよりも憤りの感情が先立とうというものだ。

アッツ島の玉砕は、玉砕という言葉が使われた最初のケースだった。それは文字通り全滅を意味する言葉だった。実際、アッツ島に展開していた日本軍約2600名のうち、捕虜になった29名を除いて全員が戦死したのだった。軍の首脳はさすがに全滅と云う言葉が憚られて、玉砕と云う美辞を使ったのだろう。

連合艦隊司令長官山本五十六が戦死したのは1943年4月18日。ガダルカナルとニューギニア戦線で日本海軍は大打撃を受け、落日に向かって突き進み始めていたが、その落ち目を象徴するような事件だった。山本五十六の死によって、日本海軍は物理的にも精神的にも一層落ちこんでいったのである、と児島襄はいう(太平洋戦争)。

ミッドウェー海戦の敗北に続いて、日本軍が連合軍に敗退したガダルカナル島の戦いは、日本のその後の敗色を濃厚なものにした。しかもその負け方は、日本にとって厳しいものだった。相手の能力を甘く見たことが災いして、中途半端な攻撃を繰り返し、それがことごとく失敗していく過程で、のっぴきならない事態に追い込まれていったのだ。

ミッドウェー海戦は、日本にとって太平洋戦争の命運を左右する分岐点となった戦い。この闘いで日本海軍は歴史上初めて負け戦を喫した。しかも戦力の上では圧倒的な有利を誇っていたにもかかわらず、作戦上の隙を米軍につかれ、本来日本海軍の得意とした奇襲攻撃を米軍に許して、散々な敗北を喫した。いいところが全くなかったのである。

フィリピン戦線の山場はバターン半島を巡る攻略になった。日本軍は開戦と同時にフィリピンのアメリカ軍基地を攻撃し、その戦闘能力をほぼ破壊した。これに対してアメリカは、早々とマニラ防衛を放棄して、バターン半島南部に篭城し、マッカーサーの司令部はマニラ湾の入り口にあるコレヒドール島の要塞に置かれた。フィリピンのケイソン大統領もマッカーサーと行動を共にした。

シンガポール攻略は南方作戦の中でもっとも重視された作戦だった。シンガポールは何と言っても、大英帝国の最大の拠点である。ここを叩けば、日本は南方海域に橋頭保を築くことができ、逆にイギリスは最大の拠点を失うことになる。そのことでイギリスの戦意を消滅せしめ、早期決戦という日本の思惑が現実化する可能性がある。

真珠湾攻撃、マレー作戦、フィリピン侵攻など、太平洋戦争の初戦においては、日本軍は破竹の勢いを示し、ものすごい戦果をあげた。そのなかでただひとつ、日本軍があわや敗退しそうになった戦いがあった。ウェーク島を巡る戦いである。この闘いは結果としては日本軍の勝利に終わったが、日本軍はアメリカの守備部隊よりはるかに大きな犠牲をはらった。その犠牲の教訓を、日本軍は後々のために生かすべきだったのに、勝利に酔いしれて生かすことをしなかった。そうした浮ついた姿勢は、その後の日本軍の運命を暗示していた、と児島襄氏は批判する。

半藤一利著「遠い島ガダルカナル」を読んだ。半藤さん得意の戦史もので、事実の追跡といい、するどい批評眼といい、なかなか読みごたえがある。歴史書というより、ノンフィクション小説を読んでいるような感じがした。

本日

昨日

最近のコメント